En los últimos años, no falla, la misma rutina. Primero pereza (¿otra vez?), luego entusiasmo contagioso a medida que se acerca el día D y los cantares de gesta pregonan de nuevo heroicidades sobrenaturales (qué cosas: en Madrid, parece, LA noche fue la segunda, justo en la que casi no había ni un plumilla tomando notas) y, finalmente, lo de siempre: entrega absoluta, desborde emocional y tome usted mi dinero y haga con él lo que le apetezca.

¿Tres horas? ¿Y por qué no cuatro? ¿O cinco? Pocos hubieran protestado, la verdad. Total, para cuando Bruce Springsteen se despidió con ‘I’ll See You In My Dreams’ (¿una promesa? ¿un deseo?) después de soltar su buena treintena de canciones y despareció como engullido por los túneles del Estadi Olímpic Lluís Companys, el metro ya había bajado la persiana y decenas de miles personas tenían que echar de imaginación para llegar a casa. Así que ‘I Don’t Want to Go Home’ de Southside Johnny en la punta de la lengua y piernas para qué os quiero.

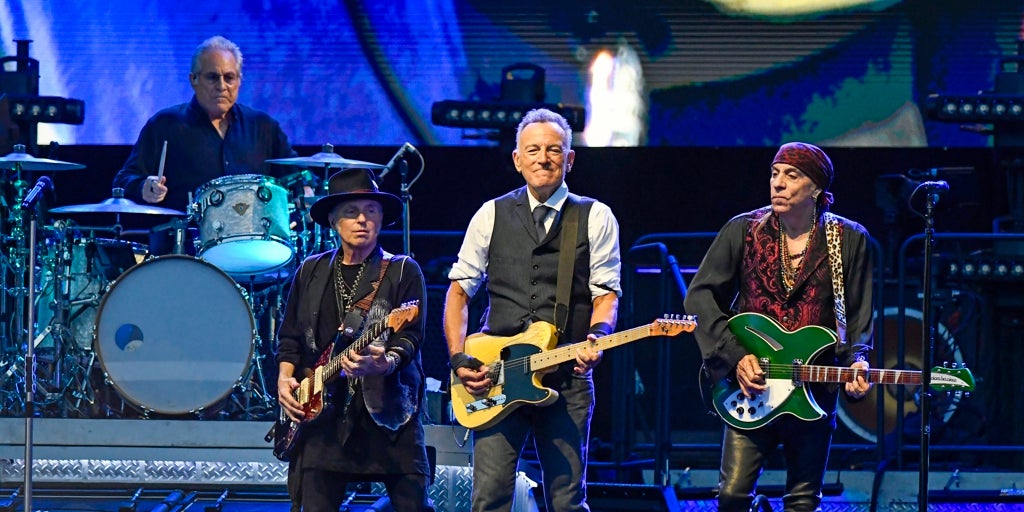

Pero a lo que vamos. Springsteen en el Estadi Olímpic. El mayor espectáculo del mundo. O Taylor Swift para ‘boomers’, según a quien pregunten. Bruce y la E Street Band en Barcelona. Zona amiga. Tierra conquistada desde 1981 a la que regresa de vez en cuando para renovar mandato, sublimar el concierto rock como (cada vez más) heroica prueba de resistencia física y emocional y, en fin, abrazar a sus fieles desde la distancia. Poder, carisma y rock and roll. Lo de siempre, sí, sólo que con cierto aroma a despedida. A fin de ciclo.

Así fue el año pasado, cuando convirtió el arranque de su gira europea en una suerte de lucha a brazo partido contra la fatalidad del destino, y así es de nuevo en su regreso a la ciudad con otros dos conciertos. Por detrás, el eco legendario de tres noches en el Metropolitano de Madrid y unas cuantas fechas canceladas por problemas vocales. Por delante, algo más de tres horas para demostrar cómo de acertado (o errado) andaba aquel treintañero prodigioso que hace justo cuatro décadas dejó escrito y grabado aquello de «well, now young faces grow sad and old / and hearts of fire grow cold / we swore blood brothers against the wind / now I’m ready to grow young again».

Y sí, como en Madrid, empezó sufriendo: ‘Lonesome Day’, la primera de la noche, compareció con la voz cuarteada y la garganta al límite. Ay. Cerraba los ojos Springsteen pero no llegaba. Lo mismo, o parecido, con ‘My Love Will Not Let You Down’. Pero si uno tiene escuderos como los del de Nueva Jersey es precisamente para esto: para que Steve Van Zandt y Nils Lofgren echen chispas a su alrededor, Jake Clemons le de impulso con su saxofón, y la batería imperial de Max Weinberg, favorito indiscutible, caiga a plomo sobre una estelar y atropellada ‘Cover Me’, primera cita a ese ‘Born In The U.S.A’ del que se cumplen ahora cuarenta años. Porque podrá fallarle la voz, sí, pero no la banda. Eso nunca.

Springsteen regresó a Barcelona tras su actuación del año pasado

El calentamiento empezó a funcionar y ‘Radio Nowhere’ ya sonó como debía. Esto es: a himno menor engrandecido por el entorno y por una banda que es todo un seguro de vida. Una locomotora que llega jugando al despiste, con todos los músicos montados en carritos de golf como apacibles jubilados de Florida, pero que no tarda en entregarse al gozo soul & rock, al culebreo eléctrico. ¡Qué momento más maravilloso, todo furia de trompetas y Telecaster encabronada, cuando a la media hora se sacó ‘Seeds’ de la chistera y la comunión fue total!

Horas antes del concierto, Van Zandt, ‘consigliere’ de Springsteen y toma de tierra de la E Street Band, se escapó a una escuela de Sant Cugat del Vallés para comprobar de primera mano cómo se aplicaba el programa ‘Teach Rock’ que impulsa a través de su fundación y que defiende incrustar la historia de la música popular en el sistema educativo. «Beyoncé te puede llevar al sonido Detroit, y de Detroit al góspel. Eso hace que se interesen por cómo surgieron y qué papel tuvieron los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos«, ejemplificó Little Steven ante unos boquiabiertos estudiantes.

Sobre las tablas, sin embargo, no hacía falta dar tantas vueltas: la práctica arrollaba a la teoría mientras ‘No Surrender’ le cambiaba la cara y la velocidad al primer tramo de la noche («we learned more from a three-minute record, baby / Than we ever learned in school», cantaba Springsteen), ‘Ghosts’ demostraba que se podía encender al público con una canción de antesdeayer, y ‘Darkenss On The Edged Of Town’ llegaba justo a tiempo para teñir de épica el anochecer.

De ‘Letter To You’, su último disco, recuperó también ‘The Power Of Prayer’, mirada nostálgica al pasado y pasarela hacia el primer gran clímax de la noche: la torrencial ‘The Promised Land’, con cientos de miles de brazos meciéndose al son de la harmónica y del proverbial saxo de Jake Clemons; y ‘Hungry Heart’ sofocando gargantas e incendiando corazones.

A sus 74 años, Springsteen mide ahora cada esfuerzo y dosifica la energía, pero ahí estaba, recorriendo la primera fila de lado a lado y metiéndose a las 58.000 personas que llenaban el estadio en el diminuto bolsillo su chaleco negro. Fue más o menos en ese momento cuando el concierto se transformó en una fiesta. Un festival. Tocaba jugar un poco con el público con ‘Waitin’ On a Sunny Day’, dejarle el micro a una cría del público para que cantante (mal, fatal pero, ¿y qué?) y, en fin, celebrar la cara más amable y soleada del rock.

En misa y repicando, ‘My Hometown’ y ‘The River’ pusieron calma y liturgia: con el nudo de la corbata asomando por lo alto del chaleco, parecía Springsteen un viejo predicador, un hombre de fe que buscaba respuestas no en el cielo, sino en la inmensidad de linternas de móvil que se abría a sus pies. El sermón de la montaña (de Motjuïc) con invocaciones a Marvin Gaye y Jackie Wilson en la aterciopelada ‘Nightshift’ y la luna asomando por encima del escenario para convertir en postal ‘Last Man Standing’, carta de amor a su amigo George Theiss y a su primera banda, The Castiles. «El duelo no es más que el precio que pagamos por querer a alguien», dijo. Y ahí, por lo que fuese, no le flojeó la voz.

Más madera: ‘Backstreets’, algo coja en su inmensidad pero con un imponente Roy Bittan al piano; Lofgren achicharrando (para bien) la volcánica ‘Because The Night’; el aullido de ‘I’m On Fire’ fundiéndose con el crescendo infinito de ‘She’s The One’; ‘Wrecking Ball’ agitando las pulsaciones y activando el torbellino emocional; ‘The Rising’ desplegando épica eufórica… Y, de repente, ‘Badlands’, con el público fundiéndose en una fideuà de placer, electricidad rugosa y brazos al aire.

Con ‘Thunder Road’, Taj Mahal de la épica rock y el romanticismo inflamado, silencio sepulcral casi por primera vez en toda la noche. Brazo a la espalda del vecino y millonésimo nudo en el estómago. Casi como en una coreografía llegó el «oh-oh, come take my hand / riding out tonight to case the promised land» y ahí estaba de nuevo Springsteen, en el foso, dejándose querer y abrazar. Agarrando de la mano a su público y llevándolo una vez a una tierra prometida de sueños y rock and roll.

Las caras han envejecido y los corazones de fuego empiezan a enfriarse, sí, pero aún hay ahí algo que sigue quemando por dentro. Se notó aún más en los bises, fiesta mayor (de gigante) sin respiro: ‘Born In The U.S.A’, ‘Born To Run’, ‘Bobby Jean’, ‘Dancing In The Dark’ y el glorioso jaleo de vientos con ‘Tenth Avenue Freeze-Out’, dedicada al llorado Clarence Clemons. Una locura, sí. Y con el desmelene guasón de ‘Twist & Shout’ y ‘Rockin’ All Over The World’ como guinda. Y con todas las luces encendidas. Que se vea bien. Y que dure. Sobre todo que dure. Tiempo tendremos de echarlo de menos.

Content Source: www.abc.es